“我們下一代衛星計劃搭載一個太空投影儀,未來就可以在天上投放廣告了”。創業大街的咖啡店里,一名衛星創業者這么告訴36氪。

在這位創業者看來,這并非不可實現,他們正在與一家德國創業公司洽談合作,后者宣布研發出了相關的技術。對這些創業公司來說,這并也不是個玩笑,而是一個真實存在的大市場。

現在,技術紅利、人才紅利、政策紅利、資本紅利刺激下,一批這樣的創業公司正把目光投向太空。

ElonMusk和他的SpaceX,已經成為這個時代最振奮人心的創業標志了。這家成立于2002年的公司,雄心勃勃地要把人類送向火星。ElonMusk并不孤獨,在運載火箭獵鷹9號成功回收前,亞馬遜創始人JeffBezos創辦的BlueOrigin,成功發射并回收了一枚火箭;美國廉價太空旅行公司WorldView完成了氦氣球吊艙模型在3萬米高空的試飛試驗,離2017年完成載人又近了一步。

連前阿波羅飛行主管GerryGriffin也要湊熱鬧,成立了GoldenSpike,要做NASA的送水人,帶宇航員往返月球。和他一較高下的還有奇點大學的聯合創始人RobertsRichards,后者成立了一家“地月快遞公司”MoonExpress,在2013年就展示了微型太空飛行器,不過,他的星辰大海則是將人類移民月球。

相比于火箭和飛船,更多的創業公司則把目光投向了衛星領域。衛星通信網絡公司OneWeb、O3BNetworks已經成為互聯網巨頭爭搶的標的;Satellogic、PlanetLabs、Spire、OrbitalInsight、Wind-ward、OmniEarth,則看中了衛星圖像數據服務,均已獲得大額融資;PlanetaryResources則把目光鎖定在了外太空的貴金屬等資源,擺在他們面前的是如何能夠規模化降低成本,獲取經濟收益。

這也催生了產業上下游的創業熱潮。Bagaveev正在設計和測試3D打印的塞式火箭引擎,可用在發射到近地軌道的微型衛星上,最終的計劃則是與SpaceX等公司在更大的商業發射領域展開競爭。AccionSystems則希望在小型衛星的電力推進系統上分一杯羹。

我們把目光從大洋彼岸聚焦到國內,這個誕生于計劃經濟年代的行業,也正因為政策的放開而呈現出些許的變化——民營企業入場,創業公司萌芽。

最先感受到春意的自然是衛星行業。2014年11月,政策明確鼓勵民營企業進入衛星市場。成功將衛星送上天的北京信威通信已經成為民營衛星第一股。做了十多年航天社區的的科創航天,則想用開源的方式做衛星,最終組一張通信網絡。從體系內出來創業,九天微星則想把“小米模式”復制到衛星領域。

對微小衛星市場的樂觀預期,直接催生了火箭行業的創業公司。一家名叫零壹空間的創業公司,在近期獲得了1000萬元天使融資。如果要把航天愛好者的探空火箭項目也計算在內,這個領域還要更熱鬧。胡振宇創辦的LinkSpace和盧馭龍創辦的馭龍航天,吸引了大量媒體關注。

看起來高大上的航天項目在民營創業公司落地,技術紅利則是這一波創業潮的基礎。

航天業發展至今,無論是衛星還是火箭的技術均已比較成熟,創業公司不僅有部分可以參考借鑒的技術解決方案,也可以獲得部分相關的技術支持。另一方面,諸如汽車、船舶等工業發展,技術提升,部分材料已經達到航天級別或是軍工級別,使創業公司的產品價格更具競爭力。

以衛星為例,尤其是微小衛星,這些年制造的技術一直不斷成熟。創業團隊NanoSatisfi利用Arduino開發板,就做出了開源衛星項目ArduSat,擁有基本探測功能。

有人曾調研過Skybox和PlanetLabs等公司的產品。他們制造衛星使用的技術中包括了:手機的無線發射組件、醫療設備的處理器、電影拍攝的攝像機、已經互聯網的開源硬件,技術成熟,且不難取得。

再加上,最近幾年還出現了Pumpkin這樣專門銷售微型衛星組件的公司,衛星制造門檻與成本不斷降低。Satellogic的創始人EK此前接受36氪采訪時就表示,“現在這就像是做手機一樣”,做衛星唯一的風險就在于“你愿意承擔造衛星失敗造成的經濟損失”。

即使是難度更高的火箭,這些年技術也相對成熟。科創航天的聯合創始人羅澍告訴36氪,目前國外已經有大量英文資料可查的資料,包括火箭垂直起降這樣的技術在國外都有開源方案可以查詢、借鑒。

另一方面,火箭公司也可以從傳統工業獲得支持。工業技術發展,體系成熟,很多材料已經達到軍工級別或者航天級別。以SpaceX為例,他們用浴室的零件生產門把手,這一項就節約了1470美元;用賽車安全帶固定宇航員,降低了成本,還提高了舒適性。零壹空間的CEO舒暢也表達過類似的觀點。

如果說技術紅利保證了航天技術的可實現性,那么人才紅利則是最重要的保證之一。

SpaceX炙手可熱,他的成功與公司能夠找到最夠優秀的人才密不可分。這家公司剛剛成立時,就挖到了TomMuller,這位美國最大的引擎制造商TRW的液體推進器專家,主持過tr106的研發;ChrisThompson,這位火箭工程師,曾在麥道飛機公司主持“大力神”火箭;TimBuzza,這位波音公司的發射總工程師,已經有15年的測試經驗。來自美國航天界的工程師,更是不計其數。現在,這家公司的員工已經超過1000人。

人才供給充足,是美國航天創業公司能夠發展的重要保證之一。這種紅利則是政府、民營航天企業共同努力的結果。自克林頓政府以來,一直鼓勵校企合作,加大對航天領域等高科技行業的投入,開放科技移民政策。

NASA至成立一來,一直把教育作為自己的重要任務之一,除了與教育部、全國科學基金會、全國科學教師聯合會等建立合作,制定教育框架,還將旗下的研究中心及相關設施對外開放,吸納學生前來實習。《生活大爆炸》里的HowardWolowitz并不是有機會參與其中的個例。

美國的老牌民營航天公司,為了滿足自身的用人需求,也在想方設法培養相關領域的人才。比如,雷神公司從2005年就開始推動“MathMovesU”項目,洛馬公司積極贊助“NationalEngineersWeek”活動。此外,他們還與學校合作,為學生提供獎學金及項目支持。僅以洛瑪為例,合作過的公司就超過80所。

這些航天體系的學生,畢業之后往往就能很容易找到高薪且對口的工作。因此,航天航空專業一直是最受歡迎的專業之一,能夠吸引大量的人才。Bagaveev在向他們的投資人郭威分析項目時,就提到了這一點。

在國內,航天體系屬于“國家隊”,曾經的高收入、高福利吸引大量的人才。隨著市場經濟發展,年輕一代加入航天體系,加班多、工資少已經不能讓部分人滿意,出走離職已經不是什么大新聞了。隨著“軍民融合”策略上升到國家戰略層面,從體系內出走的人才肯定還會越來越多,民營創業公司未嘗不是一個好的選擇。

如果說技術紅利、人才紅利是基礎的話,那么政策紅利則是最重要的刺激因素之一。

航天行業研發周期長,前期投入高,沒有政策的支持與鼓勵,很難發展。以美國為例,自冷戰結束后,政府制定相關的法律、法規、政策,出臺相應的航天計劃,加速了航天領域的商業化。

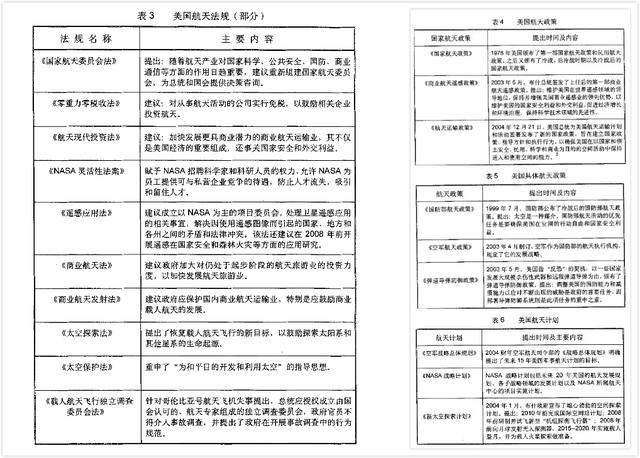

(注:上圖資料來自《國家政策對中國航天產業發展的影響》)

從上圖不難看出,這些年,美國已經通過完善的法律、法規、政策和航天計劃,保證了對民營航天企業各方面的支持。

政策的因素對中國民營航天企業的刺激同樣明顯。中國的民營微小衛星企業紛紛涌現,最重要的因素就是政策放開。以往衛星屬于軍品,管控嚴格。2014年11月,政策明確鼓勵民營企業進入衛星市場;2015年5月,將軍民融合發展上升到國家戰略層面。而對微小衛星市場的樂觀預期,直接催生了火箭行業的創業。

航天領域的熱鬧,自然少不了大公司來湊。出于戰略考慮,給予初創公司資金和資源的支持,加速了這個行業發展。

在國外,知名的航天領域初創公司,諸如OneWeb、O3BNetworks已經成為巨頭爭搶的標的,SpaceX的投資人中也包括了維珍、Google等大公司。

不難看出,對網絡需求強烈,又不差錢和情懷的互聯網公司,是這波太空創業最重要的推動者之一。而在國內,即使這個行業才剛剛萌芽,已經有大公司來湊熱鬧。

根據業內的八卦消息,本月奇虎360很可能在海南文昌發射探空火箭“奇酷號”。雖然探空火箭不足以發射衛星,不具有商業價值,只能算個高級版的“大煙花”,但老周拿真金白銀投資美國的衛星公司Spire,卻是鐵板釘釘的事實。看起來紅衣教主不僅帶著AK47去了南方,還帶上了衛星和“導彈”了。(導彈和火箭技術類似)

離奇酷不遠的騰訊,也沒有閑著,要把“連接”擴展到太空。這些年,騰訊投資過衛星圖像數據服務商Satellogic、太空旅游公司WorldView和MoonExpress。

遠在北方的百度,也不止一次找過航天相關的科研院所和公司。有百度地圖在,自己做衛星或者投資衛星公司,肯定是必然。百度的老對手Google已經投資了衛星網絡公司O3B、發射服務商SpaceX,算是幫百度探了條路。

未來互聯網大公司,支持航天事業也不是沒可能。如果說太空開拓是人類最大膽的一次創業,這種豪情與悲壯,正中大佬們的下懷。剛剛結束的Connet大會上,獵豹CEO傅盛就吐槽“美國的創業者都去做火箭了,而中國的創業者還在做手機”。被網友戲稱一下子打臉兩個前東家,估計底氣還是因為他作為LP的威基金投資了Bagaveev。

同樣出自經緯系的陌陌CEO唐巖說想捐錢給NASA。這是在他和經緯大掌門張穎一起投資英國維珍銀河未果的后話了。兩人要給在最低谷的SirRichardBranson雪中送炭,不過爵士大人坐擁億萬資產,并不一定缺錢,飛船二號爆炸后,還和高通、可口可樂投資了衛星通信公司OneWeb。

而現在,恐怕沒有那個行業比互聯網更愿意花這筆大錢了。對于這些互聯網巨頭公司來說,還有什么比加強廉價網絡覆蓋、吸引用戶、積累數據更重要的呢?

對他們來說,那才是未來真正的“印鈔機”。