往事并不如煙。

走進中國航天科技集團公司五院529廠位于北京市知春路的三號老廠房,歷史的斑駁依然難掩它曾經歷的青春歲月。從1969年底建成并投入使用,這座三層的建筑已經在此堅守了47年。

老廠房門前的標語令人振奮

在三號廠房的外面,一塊巨石上鐫刻著它的功績:1970年,東方紅一號衛星在這里完成總裝,這里被譽為“東方紅一號衛星的誕生地”。

這座建筑是當年為了滿足東方紅一號衛星的研制需要而專門建造的。此時雖然已經是人去樓空,但廠房里依然處處散發著當年人們熱火朝天地研制東方紅一號衛星時的激情和氣息。

工人們正在討論東方紅一號衛星產品加工方案

從白手起家到成功探索太空,中國航天人走過了艱辛的歷程。很多在三號老廠房參與過東方紅一號衛星研制工作的老同志都還記得,突破一些今天看來非常簡單的衛星技術,對于當年“開疆辟土”的他們來說卻是天大的難關。

曾經,為了解決東方紅一號衛星外殼的光亮陽極氧化工藝技術,那一代航天人冒著大雪在三號老廠房旁邊搭起木棚、挖下大坑、支起鉛槽、燒上柴火熬制硝酸溶液;為了讓東方紅一號衛星上天后能夠充分適應宇宙環境,那一代航天人幾個月守在三號老廠房里攻關,忘記了休息、推遲了婚期……

東方紅一號衛星研制人員正在攻克技術難關

這樣的例子在研制東方紅一號衛星的那段歲月中簡直太常見了。老同志們都說:“誰能想到,東方紅一號衛星就是這樣誕生的?!”

光陰荏苒,一幕幕仿佛就發生在昨天。事實上,529廠的三號老廠房只是東方紅一號衛星足跡當中的一個腳印。雖然曾經與東方紅一號衛星有過交集的老物件已經散落,但不管我們認不認識,記不記得,它們就在那里,至今光芒四射。

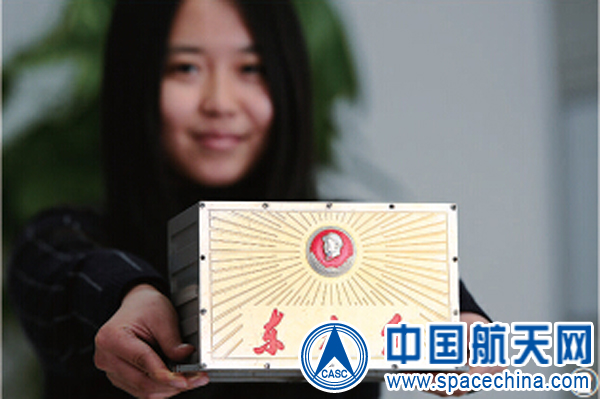

在502所,與東方紅一號衛星上發出“東方紅太陽升,中國出了個毛澤東”八小節樂音的音樂盒同一批次生產的“同胞兄弟”,仍然躺在展覽柜里。表面的金色雖然有些脫落,但歲月為它鍍上了一層別樣的金色。

與東方紅一號衛星上的音樂盒同一批次生產的“同胞兄弟”

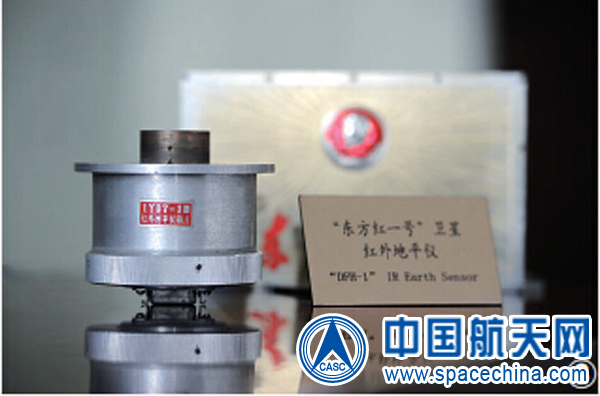

與隨東方紅一號衛星開展首次在軌試驗的紅外地平儀同一批次生產的產品

在總環部,曾經為東方紅一號衛星做加速度試驗的離心機仍然在不停地轉動,曾經為東方紅一號衛星做空間環境試驗的KM2仍然在正常運行。兩名將近50歲的“老將”仍然躬耕不輟。

為東方紅一號衛星開展空間環境模擬試驗的離心機

為東方紅一號衛星開展空間環境模擬試驗的KM2

在529廠,曾經為東方紅一號生產腰帶框的端面車床仍然能用鋒利的刀具刮出一絲一絲鋁屑。這車床刮出的產品在之后的46年里上了衛星,上了飛船,上了更遠的星空。

加工過東方紅一號衛星結構件的普通立式車床

在五院展廳,和東方紅一號衛星同一批次生產的備份星高懸空中,向年輕人展示著我國第一顆人造衛星的魅力,讓世人真切地感受著46年前那顆衛星的模樣。

曾經,對于46年的時光來說,這些設備經過的一切都是曾經,但對于東方紅一號衛星來說,這一切都是命中注定,休戚與共,血脈相溶。

太多的往事已經成為曾經。然而,今天再次去看望這些老設備,親手去觸碰他們,感受到的仍然是那些不老的筋骨和火熱的激情。

時光流轉,白駒過隙。46年的時光過去了,我國航天事業的生產條件和研制能力都發生了巨大變化。如今,當你再次走進中國航天的研制廠房,你會發現廠房高大寬敞,光線明亮,生產線上的產品流轉不休,溶液槽上的水蒸氣沸騰,在陽光的映射下有種詩意的美感。

生產過東方紅一號產品的廠房如今透露出歷史的滄桑

這些與東方紅一號衛星經歷過共同歲月的設備、廠房和老一輩航天工作者一樣,值得仰視,值得尊敬。

中國工程院院士、神舟飛船首任總設計師戚發軔說,永遠不能忘記歷史,不能忘記為東方紅一號付出心血的一切。設備和廠房包含在“一切”之中。(宿東/攝 )