習近平總書記在全國科技創新大會、兩院院士大會、中國科協第九次全國代表大會上的講話中指出:空間技術深刻改變了人類對宇宙的認知,為人類社會進步提供了重要動力,同時浩瀚的空天還有許多未知的奧秘有待探索,必須推動空間科學、空間技術、空間應用全面發展。一直以來,空間科學一直是中國航天事業的短板,專家學者們不斷呼吁要改變中國“既是航天大國、又是空間科學小國”的現狀。本期,我們邀請空間科學衛星工程常務副總指揮、中國科學院國家空間科學中心主任吳季,總結中國空間科學衛星的經驗,談談未來發展藍圖。

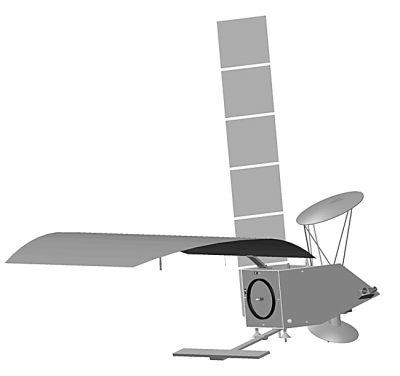

全球水循環觀測衛星模擬圖

我國正補上航天事業發展的科學短板

“十二五”部署首批四顆科學衛星,“十三五”完成背景型號遴選,并面向更長遠的未來進行科學規劃

我國應用衛星、載人航天和探月工程取得了巨大成就,在加強國防、普及應用和激勵民眾方面發揮了重要作用。但我國在發現空間科學新知識、引發前沿技術變革,并以此帶動相關產業發展等空間科學的主要產出和作用方面,與航天強國還有較大差距,空間科學還未能在國家創新驅動發展戰略中扮演重要角色。這不僅削弱了我國在基礎前沿科學領域里的創新能力,也成為我國航天事業發展的短板。

為了盡快縮小我國在空間科學領域與航天強國的差距,通過建設空間科學的平臺在基礎前沿領域實現突破,“十二五”期間,中國科學院在國務院批準的戰略性先導科技專項中,將空間科學衛星計劃作為最大項目予以支持,為我國迎來空間科學的發展高潮做出了有益探索。

“十二五”期間,專項部署的首批四顆科學衛星分別是:暗物質粒子探測衛星、實踐十號返回式科學實驗衛星、量子科學實驗衛星和硬X射線調制望遠鏡衛星。其中,暗物質衛星于2016年3月17日成功在軌交付、正式開啟發現暗物質的科學之旅,4月18日我國首顆微重力科學實驗衛星實踐十號返回艙在內蒙古四子王旗成功回收,量子衛星將于今年7月擇機發射。應該說,空間科學衛星系列作為“十二五”我國空間科學領域最重要的系統性進展,與載人航天、月球與深空探測共同形成了互不替代且互相補充的我國空間科學發展布局。

根據“十二五”攻關進度,我們已推薦了最有希望的中歐聯合太陽風-磁層相互作用全景成像衛星、先進天基太陽天文臺衛星、磁層-電離層-熱層耦合小衛星星座探測計劃、全球水循環觀測衛星、愛因斯坦探針衛星等,“十三五”期間盡快開展工程研制。面向更長遠的未來,我們發布了《2016-2030空間科學規劃研究報告》,計劃至2030年發射總計20顆左右的科學衛星。

空間科技重大原始創新的源頭活水

空間科學衛星是實現我國空間科技創新能力從“跟蹤”為主,向“并行”和“領跑”轉變的強大引擎

不同于應用衛星強調的“長期、連續、穩定的業務服務能力”,空間科學實驗與探索“只有第一、沒有第二”的內稟屬性,決定了每項空間科學計劃都是非重復性的、非生產性的,包含了大量新需求、新思路、新設計、新材料和新工藝等,能使我們沖破“總用別人的昨天來裝扮自己的明天,永遠跟在別人的后面亦步亦趨”的思維桎梏,成為空間科技重大原始創新的源頭活水。

中歐聯合太陽風-磁層相互作用全景成像衛星模擬圖

具體而言,首先,空間科學覆蓋宏觀和微觀兩大前沿,科學衛星是人類認知自然取得重大突破最直接的手段之一,必將引發暗物質暗能量、量子力學和引力波等基礎前沿科學的突破。

其次,國際主要航天國家都把科學衛星系列作為重要戰略領域予以支持,以科學驅動的衛星技術要求高、不重復,對空間技術有明顯的帶動作用,并能借此實現“寓軍于民、軍民融合”目的。

第三,空間科學計劃在探測技術和任務實施中的創新性,可以極大提升國家形象。比如2005年美國深度撞擊探測器在距地球1.5億公里處成功擊中了坦普爾彗星,其控制精度堪比從130公里外準確命中一只蒼蠅的眼睛,為美國空間安全帶來不可估量的戰略威懾力。

此外,由空間科學牽引的前沿技術變革,已不斷轉化成新興產業,創造了顯著經濟社會效益。美國航空航天局每年轉化1600項新技術,每項成果轉化平均每年能帶來100萬美元的經濟效益。

我國航天發展抓創新首先要抓科技創新,補短板首先要補科技創新的短板。將空間科學衛星系列納入《國家創新驅動發展戰略綱要》“十三五”新部署,成為體現國家戰略意圖的重大科技項目,是實現我國空間科技創新能力從“跟蹤”為主,向“并行”和“領跑”轉變的強大引擎。

創新科學衛星體制機制

建立行之有效的體制機制,保障研發和工程的順利實施

中科院是我國系列科學衛星的主要研發單位和用戶單位,經過幾年來的實踐,探索出一條科學衛星體制機制創新之路,實行的科學衛星工程管理體制行之有效,得到了科學界、航天工程界和國際同行的高度認可,極大提升了我國空間科學的國際影響力。

總結成功經驗,一是建立了覆蓋空間科學全生命周期的創新鏈,從發展戰略、預先研究、背景型號、工程研制、科學運行到產出評估,有效加強了各創新環節的組織整合,消除了科研創新中的“孤島”。

二是確立了以科學目標重大性和帶動性為核心的衛星計劃遴選標準,實踐了自下而上的項目征集和同行專家評審的遴選機制,從源頭上解決了科學衛星的“水之源、木之本”。

三是創建了確保重大科學產出的科學衛星工程管理體制,建立了首席科學家具有最終否決權的“首席科學家+工程兩總”管理制度,首席科學家在立項論證階段牽頭組織設立科學目標和有效載荷配置,在運行和應用階段牽頭組織科學數據分析和應用,確保重大科學產出;工程兩總在工程研制階段負責衛星的設計、研制和發射,確保科學目標的工程實現。在衛星工程中設置了支撐所有科學衛星計劃的地面支撐系統和針對每個科學衛星任務的科學應用系統。

四是建成了科學衛星工程總體機構中科院國家空間科學中心,衛星平臺、運載火箭最大限度采用市場機制采購,充分依靠航天工業部門參與,服務重大科學產出的目標。

當前,中國航天進入了由大到強的重要窗口期,必須充分發揮科學衛星系列在航天發展中的強大引擎效能,必須“不忘初心”始終堅守科學目標重大性和帶動性,通過其長期可持續發展,為實現“兩個一百年”奮斗目標,為人類更加美好的未來作出里程碑式的科技貢獻。