▲科研人員檢驗測試電場探測儀

張衡一號成功發射,其中的主載荷之一是由中國空間技術研究院下屬蘭州空間技術物理研究所研制的電場探測儀,這一載荷旨在探測衛星軌道環境空間電場,是目前國際上運行在太陽同步軌道上功能配置最全的空間電場探測儀器。

為了感知空間三維電場,探測儀通過伸桿向衛星本體外伸出四個傳感器,正如四個靈敏的觸角。

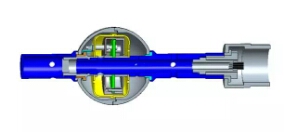

▲電場探測儀產品(信號處理單元和傳感器)

每個觸角都能準確的感知其所在周圍等離子體環境電勢,而兩觸角間電勢差與距離的商就是兩觸角方向的電場,多組不共面方向的電場便能換算出空間三維電場。

形象地說,就像是我們可以通過水中的四個木塊的高低變化,來探測水波的立體變化情況一樣。只不過探測等離子體中的電場信號的“木塊”要求很高,是4個內部具有高靈敏測量電路的“球”。這樣的“球”可以探測到非常微小的等離子體電勢變化,就好比可以在喜馬拉雅山那么高的浪頭上分辨出一滴水珠一樣。

▲模型圖(傳感器)

而在衛星內部,有一個被稱為“信號處理單元”的高靈敏電子學測量設備,就是探測儀的“大腦”。它把“觸角”探測到的微小“波動”細分成十幾個通道,進一步精細處理,變成數字量,分成頻譜,再依靠衛星強大的通訊能力,把這些科學數據傳到地面來,供科學家們研究地球周圍等離子體空間的奧秘。

為了把這些微小的“波動”傳到衛星內部,“觸角”們還需要4根纖細卻“堅韌”的“神經”——我們稱之為“電場探測儀復合電纜”。在衛星發射之前,它們把“觸角”穩穩地拉住,而當衛星上天后,再通過先進的機構讓觸角筆直地伸展出去,這些“神經”就藏在“觸角”內部,把“觸角”感受到的每一絲電磁場波動忠實可靠地傳遞給“大腦”。