銣鐘作為導航衛星的頻率基準,直接決定著導航衛星定位、測距、授時的準確性,是整個導航衛星的關鍵。伴隨著第32顆北斗衛星成功發射,又一臺“中國鐘”飛赴太空,全力維護北斗系統的連續穩定運行。

中國空間技術研究院是導航衛星銣鐘的誕生地、技術成熟地。在導航衛星銣鐘的研制歷程中,來自研究院所屬的空間電子信息技術研究院、蘭州空間技術物理研究所的研制隊伍通力合作,以強有力的技術為支撐,為北斗導航衛星裝上了強勁的“中國心”。

▲孫家棟院士出席北斗二號銣鐘物理部分工作匯報會

銣鐘的研制歷史,就是一段極具代表性的空間技術發展史。改革開放初期,我國的星載銣原子鐘主要依靠進口,價格高達上百萬美元一臺。2004年,在我國宣布正式啟動北斗導航項目后,美國立即宣布了對中國的禁運令。北斗總設計師、中國科學院院士孫家棟明確指出:“美國人不賣,歐洲人的東西又沒有上過天,不能充分相信外國技術,中國人必須搞自己的鐘。”面對困難,國人發出了堅定的聲音。來自西安、蘭州的航天人,聯合向銣鐘研制發起了沖擊。

物理部分研制:國家急需 吾輩傾力

銣鐘物理部分涉及原子物理、真空技術、光電技術、玻璃加工技術、熱控技術、微波技術等多個學科技術,技術指標要求高,影響指標的因素多,機理復雜,成了銣鐘攻關的重點之一。 國家急需之際,吾輩必將傾力。蘭州空間技術物理研究所立足在真空低溫、物理電子學和空間技術等領域具有雄厚的基礎,結合北京大學長期積累的原子鐘基本物理和關鍵技術攻關成果,開啟了國產銣鐘物理部分的研制攻關之旅。

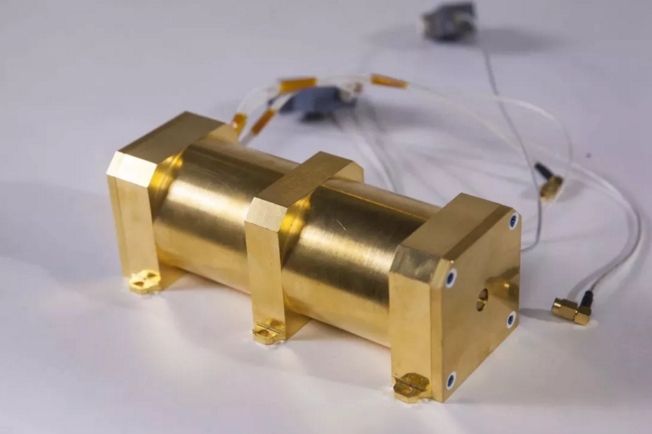

▲銣鐘物理部分

科研工作人員將國家利益放在第一位,為了心中共同的夢想,不計個人得失,忘我工作,加班加點,趕時間、搶節點,解決了力學、真空、熱和輻照等技術難題,于2005年8月15日完成了鑒定件的交付,并在同年10月7日完成國產銣鐘物理部分鑒定件研制總結暨轉正樣設計評審。

回首那段自主創新的“拓荒”之路,研究所研制人員感慨良多,為解決銣泡研制難題,科研人員攻堅克難,經過無數次的調試、測試,完成了全金屬銣泡充制機的設計并投產使用;為實現銣鐘物理部分的長壽命指標,在國內率先使用了抗堿玻璃制作銣燈泡,并開展了長達7年的銣量消耗評價試驗,取得了矚目的成果。第一代銣泡研制人員劉蘇民技師在回憶中說道,他將畢生所學用到了銣泡技術的研制中,成績的取得并非一蹴而就,其背后是不斷的積累和不懈的創新。

工程化應用:全面替代進口產品

作為銣鐘研制的抓總單位,中國空間技術研究院所屬空間電子信息技術研究院的設計師們將目光著眼于銣鐘的工程化應用問題。早在“九五”期間,從導航衛星應用需求的層面來考慮,國家就將研制屬于自己的導航衛星銣鐘列入目標和計劃。經過兩年的攻關,空間電子信息技術研究院實現了國內導航衛星銣鐘原理樣機研制“零”的突破,為導航衛星銣鐘的工程化應用打下了牢固的技術基礎。

▲北斗二號衛星副總師劉波與研制人員進行技術討論

有了原理樣機的良好開端,設計人員不斷完善熱控設計并改進電路設計,同時進行了相應的電磁兼容和力學試驗,銣鐘的成熟性和穩定性得到進一步完善。

2006年9月9日,對銣鐘團隊是個有特殊意義的節日,他們又開創了一項中國人的“第一”,搭載于育種衛星上的銣鐘成功開機,銣鐘在失重條件下正常工作,我國第一臺自主研發的星載銣鐘在軌運行正常,標志著我國具備了獨立自主進行星上銣鐘研發的能力。

2007年4月14日,北斗二號衛星飛行試驗星成功發射。衛星搭載了中國空間技術研究院抓總研制的兩臺銣鐘,并作為主鐘使用,且在軌表現良好。

在隨后發射的系列導航衛星中,銣鐘研制團隊不斷完善技術指標和銣鐘的穩定度。2012年,在北斗二號一期發射的最后三顆衛星中,改變了以往的國產化銣鐘為主鐘、進口銣鐘為備份的搭配模式,國產化銣鐘完全取代了進口銣鐘,導航衛星全部裝上了國產化銣鐘。

從“九五”期間先期攻關開始,到2012年北斗二號區域系統組建完成,再到補網衛星發射。十余年間,空間電子信息技術研究院銣鐘研制團隊艱辛跋涉,鍥而不舍,先后交付30余臺正樣星載銣鐘,成功為北斗導航系統打造了“中國心”。從進口鐘到中國鐘,從試驗星到區域組網,北斗二號工程經過連續不斷的建設,在太空中布下了中國人自己的導航系統,彰顯了偉大祖國騰飛路上的中國坐標。