五年前的今天

2013年12月14日

由中國空間技術研究院抓總研制的

嫦娥三號探測器

在月球表面預選著陸區域成功著陸

標志著我國成為世界上第三個實現

月球軟著陸的國家

今天

讓我們帶著對嫦娥四號任務的美好祝愿

一起回顧嫦娥三號那些激動人心的時刻

2008年3月,探月工程二期立項。研究院及時召開了啟動會。面對嫦娥三號技術新、難度大、系統復雜等帶來的巨大考驗,嫦娥三號總指揮張廷新、總設計師孫澤洲帶領只有30出頭的年輕隊伍迎難而上、集智攻關,突破了著陸減速、著陸段的自主導航控制等關鍵技術。

▲嫦娥三號研制現場

2013年12月2日1時30分,嫦娥三號從西昌衛星發射中心成功發射。在經歷地月轉移、環月等工作過程之后,12月10日,嫦娥三號從100公里×100公里的環月圓軌道,降至近月點約15公里、遠月點約100公里的橢圓軌道。這是嫦娥三號預定的月面著陸準備軌道。

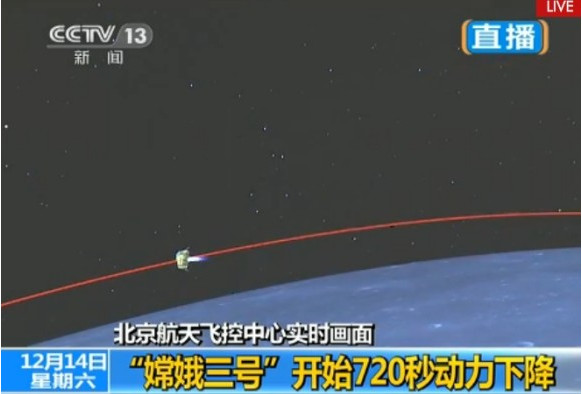

12月14日嫦娥三號探測器先后完成點火準備、主減速、快速調整、接近、懸停、避障、緩速下降等動力下降過程,實現從距離月面15公里高度安全下降至月球表面的軟著陸。全過程約12分鐘。

先是發動機開機,嫦娥三號探測器拖著橘紅色的火焰尾翼,飛速下降。

10秒、20秒、50秒……隨著點火時長的不斷增加,月球越來越近,嫦娥三號的飛行速度也逐漸降低。接著,降落相機開機,為后續避障著陸提供了安全保障。

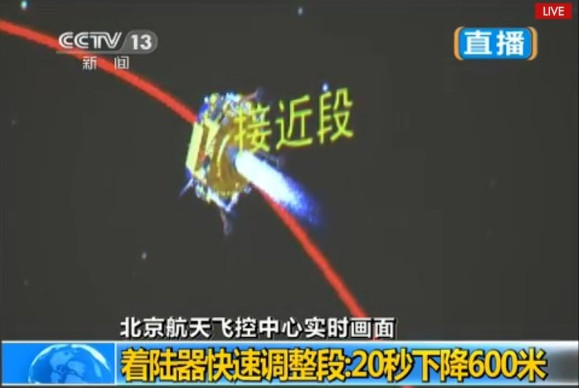

嫦娥三號降落至距月面約3公里的高度,由主減速段進入快速調整段。在僅有的20秒快速調整段內,嫦娥三號需要不斷調整身姿,盡量讓自己的“腿”向著垂直月面的方向變化。

接著,轉接近下降模式。嫦娥三號開始了粗避障的征程。在這階段降落過程中,地面人員將對嫦娥三號光學成像敏感器傳回的月面圖片信息進行精確的地形重構和恢復,以檢測出直徑大于1米的石塊或坑,確定安全著陸區。

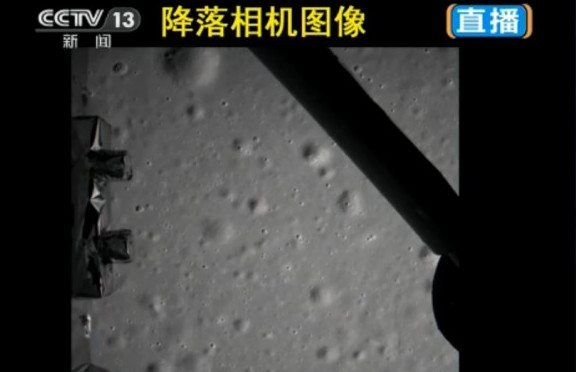

飛過了一個個大小不一的隕石坑,掠過了一個個形狀各異的大石塊,嫦娥三號探測器最終懸浮在距月面著陸區上方約100米的空中。在不到30秒的懸停時間里,它要用三維成像敏感器對著陸區進行精障礙檢測,并在后續避障段進行最后的精確避障,選擇最安全的著陸地點。

然后,轉避障模式。100米,90米,80米……嫦娥三號懷抱“玉兔”號月球車瞄著懸停段給出的安全著陸點位置飛去,緩緩降落至距月面30米的高度。

緊接著,緩速下降段開始了。嫦娥三號翩翩降落。

最激動人心的時刻終于到來——7500N發動機關機,轉無控模式!嫦娥三號在著陸點上空兩米多的高度上,依靠自身重力向月面落去。微微濺起的月塵下,嫦娥三號探測器懷抱著“玉兔”號月球車已四腳著陸,穩穩地落在了月面上。

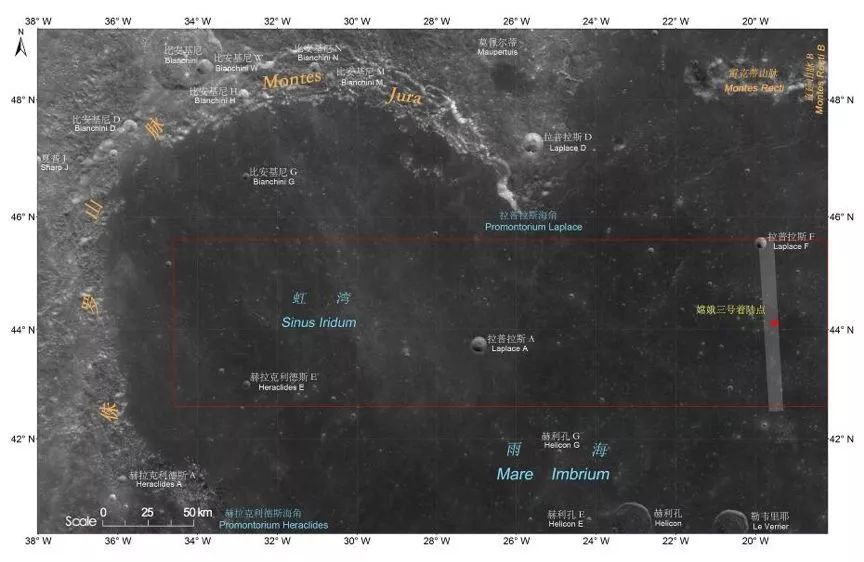

這是人類時隔37年之后的首次重返月球,上一次人類探測器在月球表面著陸還是1976年。嫦娥三號著陸點周邊方圓77米區域被命名為“廣寒宮”。

▲嫦娥三號著陸位置

12月15日,嫦娥三號著陸器和月球車分離。“玉兔號”月球車安全行駛至月面。隨后,嫦娥三號兩器相互拍照,并將圖像數據傳回地面。

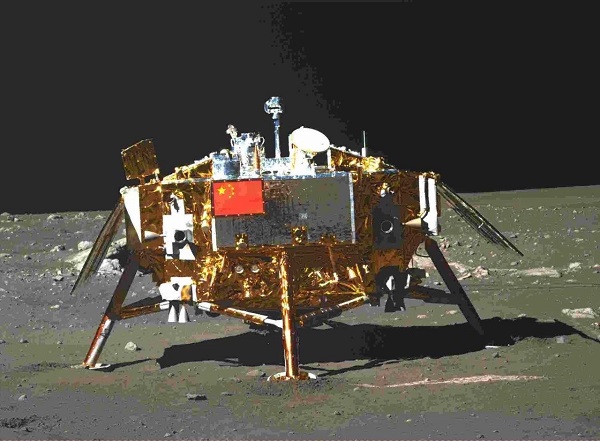

▲兩器互拍之著陸器

▲兩器互拍之月球車

隨即,嫦娥三號開展了著陸器就位探測和月球車月面巡視勘察的聯合探測,開始進行“探月、巡天、觀地”等科學探測。嫦娥三號克服了月面自然環境惡劣、晝夜溫差極大的困難,創造了迄今為止人類探測器月面工作時間的最長記錄,獲得了大量的科學探測成果。

在此,預祝嫦娥四號探測器落月成功!