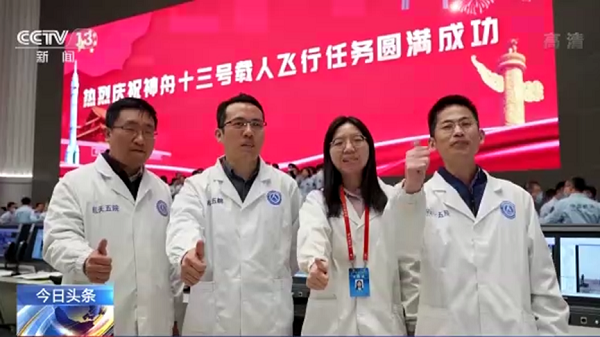

2022年4月16日,神舟十三號載人飛船返回艙在東風著陸場預定區域成功著陸。從返回前12個小時開始,央視總臺記者走進北京航天飛行控制中心,采訪了航天科技集團五院(以下簡稱五院)團隊,既用鏡頭記錄下了神舟十三號的返回全程,也講述了神舟十三號成功返回背后為三位航天員保駕護航的五院力量。

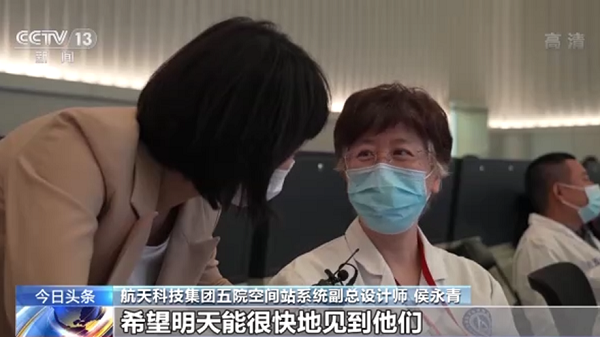

4月15日晚9點,距離神舟十三號制動返回大約還有12小時,在北京航天飛行控制中心,五院空間站系統副總設計師侯永青接受了央視的采訪,她表示,自己已是載人航天團隊的一名老兵了,自載人航天工程立項(1992年)后一年,她就加入其中。當時,飛船處于論證階段或者方案復核階段,正是用人之際,而侯永青正好畢業,所以就參加了飛船的工作。侯永青今天的工作是帶領空間站系統的團隊配合神舟十三號飛船撤離空間站。

4月16日00:44,神舟十三號與空間站分離,正式開啟了返回地球的旅程。這意味著,空間站配合神舟十三號撤離的工作已經全部完成,接力棒交到了神舟十三號的手上。“下一棒就交給飛船,希望明天能很快地見到他們。”侯永青接受采訪時說道。

“下一個我們就是往更遠的地方撤離了。然后我們就離空間站越來越遠,越來越低。這時候兩個飛行器就各自飛各自的。”五院載人飛船系統項目技術副經理邵立民介紹下一步任務時說道。

神舟十三號撤離空間站,意味著返回任務的工作重心從空間站傳遞到了神舟飛船上,這種傳遞不僅體現在每一次的任務中,其實也貫穿整個中國載人航天工程。回首中國載人航天從1992年起步、1999年發射第一艘神舟飛船到今天,我國已經實現了從無人到載人、從空間交會對接到空間站建造的夢想傳遞。

“我能把我自己的命運和咱們航天事業,能夠和國家和民族的命運綁定在一起,我覺得這種機會不是說我們有多么能干,我只是覺得這個機會是少數人才能夠(擁有的)。這也是我能夠堅持這么多年,一直對事業懷有熱情的一個最主要動力。”邵立民這樣說道。

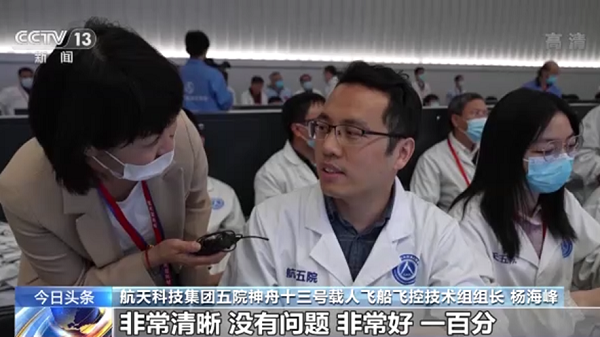

夢想的傳遞不僅在任務中,也在航天人才的培養中。在五院,載人航天團隊有一個傳幫帶的傳統,新人加入后將有一位督導師負責對他的工作進行指導,以便新人快速成長。“我們也有一套人員培養的過程,有師傅帶,我們也在任務中不斷鍛煉,不斷成長。所以我們這的新人一般成長比較快。”五院神舟十三號載人飛船飛控技術組組長楊海峰介紹道。

楊海峰2010年加入神舟飛船團隊,那時候帶他的師傅就是現在坐在他身后的邵立民。而現在楊海峰帶的徒弟是負責神舟十三號返回的調度——肖雪迪。

4月16日 09:06,軌返分離,神舟十三號的返回艙已經平穩、平安地降落在東風著陸場。對于徒弟肖雪迪今天的工作,楊海峰這樣評價:“‘長城’的表現非常好,她已經是神十二、神十三第二次執行任務了,全程都是她做的‘長城’崗,通報非常準確、非常清晰,沒有問題,非常好,一百分!”

神舟十三號載人飛行任務的結束,也是中國航天接續奮斗的再出發。而3位航天員凱旋的背后則離不開一個個團隊背后的默默付出。

“今天的飛船您覺得能夠給它打多少分?”面對記者的提問,五院載人飛船系統總設計師賈世錦表示:“一百分!這是空間站關鍵技術驗證階段的最后一艘飛船。后續就是建造階段,新的起點,所以給我們后面空間站的建造奠定了非常好的基礎。”

“我們這個團隊是最棒的團隊。”賈世錦這樣評價五院團隊。