編者按:記錄最美的實干英姿,聆聽鏗鏘的奮斗足音。本期“實干最美”講述總體設計部空間站測控與通信分系統主任設計師易予生十年堅守,用辛勞與智慧織就中國空間站“生命線”的故事。

測控分系統:中國空間站的“生命線”

“到2024年,中國空間站可能將成為唯一的在軌空間站,到時各國的航天員可能都將造訪那里,但是都要提前學習中文……”正在說話的人是易予生,來自五院總體設計部信息與電子技術研究室,他和他的團隊負責的是中國空間站的測控分系統。

如果把航天器比作人類放飛在太空的風箏,那測控分系統就是風箏線,而空間站作為中國航天員在太空的家,它的這條“風箏線”還是一條“生命線”。

當提及自己親自設計的測控分系統,易予生滔滔不絕,眼神里透出專業和嚴謹。“空間站的極高可靠性要求使得其研制過程復雜,冗余備份多”“空間站作為長期供航天員生存的家,艙內和出艙活動均需要完整高清的話音和圖像”“15年起步的超長壽命和可維修性也是一個不小的難題”“空間站技術狀態新,功能上也要有一定的先進性和前瞻性……”

“真不是所有人都能趕上這個機會。”

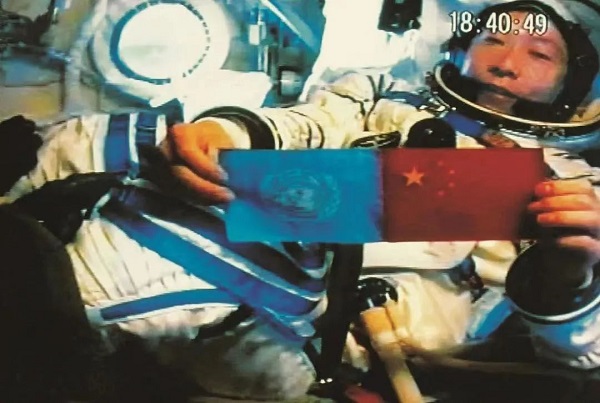

2003年10月15日,我國第一艘載人飛船神舟五號升空,21小時23分鐘的旅行讓億萬民眾為之沸騰,也在易予生的心中埋下了一顆投身航天事業的種子。那一年,他還是一名大三的學生。

6年后,已是西安電子科技大學雷達信號處理專業博士生的易予生,參加了一場由天宮一號總設計師楊宏主持的招生宣講會。聽到楊總對我國未來載人航天事業藍圖的描述,易予生決心在藍圖上畫下屬于自己的一筆。

2010年,易予生博士畢業,他來到了當時的載人部五室,參與神舟八號與天宮一號交會對接的空空通信任務。同年年底,空間站任務開始進入方案階段,易予生參與其中的測控部分。

由于專業技術本領過硬,他很快就適應了快節奏的工作。可是新婚妻子和家人卻不理解,“每天見不到人影,不是加班就是在去加班的路上,難道工作就這么忙嗎?”經過易予生的安撫與解釋,家人們轉變了態度,逐漸理解與支持起來他的工作。

2019年,天和核心艙進入出廠前測試的關鍵階段,易予生和他的團隊在天津工作。雖然工作地點離住所只有不到500米,可他們很少回去,累了就睡大廳外的沙發,醒了就洗把臉繼續工作。細數這一年,他們在天津工作超過了200天。

2020年初,易予生隨隊前往文昌發射場進行最后的測試和準備。快到發射的日子,易予生叮囑妻子,讓她當天一定要帶著兩個孩子看電視直播。他希望火箭噴薄而出的尾焰可以點燃孩子們心中對祖國和航天事業的熱愛,也希望孩子們能以他為傲。

“真不是所有人都能趕上這個機會。”易予生時常感慨,工作十年,趕上了一個重大型號的全部生命周期,真的是自己的幸運。

回憶自己剛升任主任設計師的那半年,易予生常常睡不著覺,想分系統的工作計劃,想著如何安排能更加科學高效。“2013年,我剛當上副主任設計師,那時還有主任設計師能幫襯。到2016年,我當上主任設計師之后,壓力就上來了。”

“那是我見過的最美的一幅圖。”

被問及哪一瞬間讓自己覺得多年的辛苦工作值了的時候,別人的回答可能會是火箭升空的那一刻,而易予生的回答極富有“測控特色”。

核心艙發射當日,測控、太陽翼、電源和GNC四個關鍵分系統的主任設計師被安排在了特別的四臺電腦前判讀數據,器箭分離后,真正的考驗來了。太陽翼展開、給電源供電、姿態調整好、中繼天線展開……

易予生等待的那一刻來了——第一幀圖像成功下傳。“成了!”易予生在心中叫了出來。“藍色的地球、白色的云彩,太漂亮了!那是我迄今為止見過的最美的一幅圖。”

樸實無華是航天人的底色

當談到整個測控團隊時,他說,“‘四個特別’的載人航天精神用在我們團隊成員身上是真的太貼切了。平時工作忙,出差多,大家毫無怨言。事情交給他們,我也很放心。”

樸實無華是航天人的底色,當受到贊揚的時候,他們總是把自己當成一面鏡子,將那些照射在自己身上的光反射到其他人身上;當困難來臨的時候,他們又把自己當成一堵墻,把其他人都擋在后面。

“還是要多給年輕人一些機會。”

后續,問天、夢天實驗艙的測控分系統還是由易予生負責,但是在安排好流程之后,他希望把更多的工作交給年輕人來完成。同時,他也想對年輕人說,工作要全力以赴,但也要多擠出一些時間陪陪家人。說到這里,易予生的語氣稍弱了一些。

采訪尾聲,易予生接了幾個電話,無一例外都是工作。他看了一眼手表,原本計劃的30分鐘采訪時間已經超出,于是在簡短的抱歉和結束語后,我們匆忙道了別……旁邊的墻上掛著一句話:“不忘航天報國初心,牢記航天強國使命。”