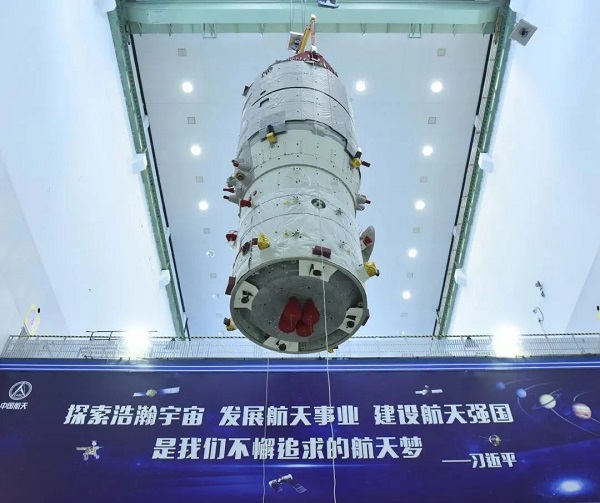

11月12日,隨著海南文昌海岸上急速升騰起一股壯美的白煙,由航天科技集團五院(以下簡稱五院)抓總研制的天舟五號貨運飛船在長征七號火箭的穩穩托舉下,滿載貨物飛天云霄,跨越星海奔赴天宮。隨后,僅用2個小時,天舟五號便實現了與空間站天和核心艙后向對接口的順利對接。

▲ 長七火箭發射(鄧雨楠 攝)

天舟五號是中國空間站在太空形成“T”字構型后迎來的首位“訪客”,也是中國航天員首次在軌迎接貨運飛船。值得關注的是,這次交會對接用時大幅縮短,創造了空間站階段的交會對接最快記錄,讓人類空間站交會對接用時進入“2h”時代。

世界最快!堪稱“太空貨運高鐵”

從按下發射按鈕到與空間站交會對接,天舟五號貨運飛船僅用2個小時,不僅一舉改寫了此前國際空間站由俄羅斯聯盟號飛船MS-17于2020年10月14日創造的3小時3分鐘的紀錄,而且縮短時長達1/3。我國快速交會對接技術成功在軌實施,標志著中國航天交會對接技術取得新的技術突破。

“快”是天舟系列貨運飛船的顯著特點,也是核心難點。為了攻克和掌握自主快速交會對接技術,五院飛船制導導航與控制(GNC)系統研制人員向著技術高峰發起頑強沖鋒,進行了持續多年的艱苦攻關。2017年9月12日,我國利用天舟一號成功開展與天宮二號空間實驗室的6.5小時快速交會對接在軌試驗,成為世界上第3個掌握近地快速交會對接的國家。2021年以來,天舟二號、天舟三號、天舟四號在與天和核心艙交會對接時,均采用自主快速交會對接方案,實現了技術的持續進步。

與天舟貨運飛船此前的6.5小時快速交會對接相比,天舟五號主要從兩方面進行了方案的調整。一是優化了交會對接的控制制導策略,將遠距離導引過程由多圈次壓縮為不到一圈,將多次變軌壓縮為了兩次綜合機動,該部分用時由原來的約4個小時減少到約1個小時。二是在近距離自主控制段,減少了多個用以確認飛船狀態的停泊點,類似動車組減少經停車站數量一樣,加快了接近速度,該階段時長由2個多小時縮短為約40分鐘。

2小時快速交會對接技術對飛船飛行要求很高,在此次飛行任務中實現突破,對于中國空間站的長期在軌運營具有重大現實意義。這不僅意味著運輸時長的大大縮短,使運輸特殊鮮活試驗品成為可能,而且能夠極大增強太空緊急救援能力。從6.5小時到2小時,既標志著我國的自主定軌技術精度更高,姿態軌道控制精度更高,綜合制導技術水平更高,飛控流程更加優化,也標志著交會對接模式更加多樣化、功能更加豐富,適應能力更強,即我國的空間交會對接技術更趨成熟。

中國空間站在距離地面約400公里的軌道上運行。天舟五號僅用2個小時就飛抵對接,可謂實現了“太空貨運專列”到“太空貨運高鐵”的華麗升級,讓航天員們的幸福感“直線拉滿”,讓太空見證新的“中國速度”。

亮點滿滿!任務開創多個首次

天舟五號是我國第5艘貨運飛船。此次任務也是天舟貨運飛船與長征七號運載火箭組成的空間站貨物運輸系統的第4次應用性飛行。

作為空間站的地面后勤補給航天器,天舟貨運飛船采用型譜化方案,設計了滿足不同貨物運輸需求的全密封、半密封、全開放3個貨物艙模塊,與通用推進艙模塊組合形成全密封貨運飛船、半密封貨運飛船和全開放貨運飛船3種型譜。其中,天舟五號為全密封貨運飛船,是世界現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運飛船。

天舟五號上裝載了航天員系統、空間站系統、空間應用領域的貨物共計約5噸,攜帶補加推進劑約1.4噸,將為神舟十五號乘組3人6個月在軌駐留、空間站組裝建造和空間應用領域提供物資保障。同時,天舟五號還充分利用貨運飛船上行運力資源,搭載多項試驗載荷,支持開展空間科學與技術試驗,具備承擔空間站姿態軌道控制、并網供電以及空間站遙測、數據傳輸支持等能力,能夠實現更高的綜合效益。

11月3日,中國空間站夢天實驗艙順利完成轉位,中國空間站“T”字構型組裝完成。僅過9天,天舟五號即來到訪。與以往貨運飛船不同,天舟五號的對接目標是達80噸量級的空間站組合體。此次任務的成功,也充分證明了貨運飛船對接機構對大噸位目標的適應性。

此次任務還是在中國空間站有人駐留的情況下進行的首次貨運飛船交會對接。為了進一步提高近距離交會對接過程的可靠性,天舟五號還具備故障情況下手控遙操作交會對接任務備份能力。當飛船靠近并貼緊空間站時,航天員同步在“天宮”之中密切關注著“天舟”的各個動作和各項參數。當對接圓滿完成,“天舟”妥妥“停穩”后,航天員將很快進入其中,拿到來自地面的“家鄉貨”。

天舟五號上還搭載了由五院529廠自主研發的燃料電池發電系統載荷,計劃開展我國首次燃料電池空間在軌試驗。月球上一天大約相當于地球上的一個月,未來開展載人探月任務,必須應對在月夜長時間無太陽光照等嚴苛環境,如果采用傳統儲能發電系統,則會導致重量大幅增加,無法滿足任務需要。科研人員將目光投向具有較高比能量的燃料電池,開展了近十年的研究探索。通過此次搭載任務開展太空實驗,將驗證燃料電池在微重力等空間環境下的運行特性規律,掌握微重力等條件對燃料電池運行條件下的參數特性影響規律,為后續宇航燃料電池應用設計提供理論指導和數據支撐,推動宇航燃料電池工程應用發展,為我國載人探月任務推進提供有力支持。

使命必達!天舟飛船連戰連捷

有了貨運飛船,人類太空長期駐留才成為可能。根據中國載人航天“三步走”發展戰略,為了滿足空間站任務需要,我國于2011年啟動天舟貨運飛船研制工作。歷經數年艱苦攻關,天舟團隊堅持自立自強、勇于創新,突破并掌握了一系列核心和關鍵技術,成功研制出“身強力壯功能多”的天舟飛船。天舟一號貨運飛船全長10.6米,最大直徑3.35米,最大裝載狀態下重量達13.5噸,一次能送6噸多貨物上天,于2017年4月成功發射。黨中央、國務院、中央軍委對天舟一號飛行任務圓滿成功發來賀電,指出這標志著我國載人航天工程第二步勝利完成,對于實現不懈追求的航天夢,具有十分深遠的意義。天舟一號貨運飛船的體積、重量均創下當時我國航天器之“最”。

從天舟二號起,貨運飛船要面向空間站建造與在軌運營任務需要,為這座“太空家園”運輸和存貯貨物,運輸和補加推進劑,并將廢棄物收集、存放,帶回大氣層銷毀。“一約既定,使命必達!”天舟團隊牢記殷切期望,擼起袖子加油干,開拓創新攀高峰,全面加強平臺方案和貨運方案的系統優化設計和可靠性設計,推動元器件自主可控,實現了高效多能、高度自主、高可靠性和高安全性設計目標,實現飛船總體性能達到國際先進水平。2021年5月29日、2021年9月20日、2022年5月10日,天舟二號、天舟三號、天舟四號先后成功發射,與天和核心艙順利對接后,在軌進行了一系列拓展應用試驗。2022年3月31日、2022年7月27日,天舟二號、天舟三號在完成在軌使命、交出圓滿答卷后,先后受控離軌再入大氣層。

為了滿足密集發射的需要,天舟貨運飛船實行組批生產的方式,同一批次的外形、功能相似或相近。據天舟貨運飛船總設計師白明生介紹,天舟三號、四號、五號一批生產出來;天舟六號到十一號是另外一批。從天舟六號開始,會進行系統升級,如對貨物艙進行比較大的改進,大幅度增強密封艙的貨物運輸能力等,這樣給航天員提供的物資可以支撐更長的時間。

驚喜不斷!更多精彩值得期待

兵馬未動,糧草先行。天舟五號“到訪”后,神舟十五號載人飛船很快也將發射,3位航天員將與目前正在浩瀚太空“出差”的神舟十四號航天員實現“太空會師”。屆時,中國空間站將首次實現6名中國航天員在軌駐留,迎來“滿員”。航天員將在太空中共同開展工作,分別在天和核心艙、問天實驗艙度過“夜晚”,并完成在軌交接。天舟五號貨運飛船運來的物資,也將為他們同時在軌工作和生活以及神舟十五號航天員后續半年的駐站提供最充分、最踏實的保障。

在天舟五號貨運飛船上,還搭載了由五院航天東方紅衛星有限公司抓總研制的“澳門學生科普衛星一號”,這是我國為了密切加強內地與澳門航天科技合作,推動澳門航天事業發展采取的一項重要舉措。2022年3月,衛星正式命名。

再過不久,這顆衛星就要從天舟五號上放飛,在太空中向世界奉上“中國科普大片”。近年來,越來越多香港、澳門科學家深度參與中國航天工程任務,匯聚成了同心共筑航天強國夢的強大力量。