“孫代表您好!近年來,嫦娥四號、天問一號等重大航天工程項目捷報頻傳,中國航天事業取得一系列令人矚目的成就。想請問一下您和廣大航天人們是怎樣把一個個航天夢變為現實的?”

面對記者提問,孫澤洲的回答擲地有聲:“月球和火星探測我們起步晚,需要向先行者、先進者學習,但絕不是亦步亦趨地效仿別人,更需要把握時代科技發展的規律,敢于創新、敢為人先。”

3月7日下午,第十四屆全國人民代表大會第一次會議第二場“代表通道”采訪活動舉行。來自航天科技集團五院的全國人大代表,嫦娥三號、嫦娥四號、天問一號探測器系統總設計師孫澤洲接受記者采訪,回顧我國探月探火成就,解讀成功背后的中國方案、中國智慧、中國力量。

牢記囑托,勇擔使命

10年前,習近平總書記來到五院參加“實現中國夢、青春勇擔當”主題團日活動,同各界優秀青年代表座談。在座談中,時任探月工程二期探測器系統總設計師、嫦娥三號探測器總設計師的孫澤洲進行了發言。總書記的平易近人和諄諄囑托,給孫澤洲和在場青年留下了深刻印象,給全體五院人帶來了極大振奮和強有力的鼓舞。

“總書記的手很寬厚,給人無窮的溫暖和力量。”孫澤洲至今難忘習近平總書記會見探月工程嫦娥四號任務參研參試人員代表時的場景。2019年2月20日下午,人民大會堂金色大廳燈光璀璨,暖意融融。習近平總書記等黨和國家領導同志來到參研參試人員代表中間,全場響起熱烈的掌聲。“總書記健步走來,親切地同大家握手、交流。”孫澤洲說,“總書記會見參研參試人員代表,讓我們備受鼓舞。總書記的重要講話指引著我們不斷追求新的夢想,不斷實現新的突破。”

去年五四青年節前夕,習近平總書記給空間站建造青年團隊回信,勉勵大家“勇于創新突破,在逐夢太空的征途上發出青春的奪目光彩,為我國航天科技實現高水平自立自強再立新功”。總書記的囑托在五院產生了強烈反響,進一步提振了五院人以實際行動建設航天強國、實現高水平科技自立自強的決心和信心。孫澤洲表示,要牢記囑托、堅定理想信念,在后續深空探測領域任務中,踔厲奮發,勇毅前行,以全面建成航天強國為己任,向著全面推進中華民族偉大復興奮勇前進。

不懈奮斗,成就夢想

“2001年,中國探月工程剛剛起步,為了解決38萬公里地月遠距離測控難題,我有幸加入了嫦娥一號研制團隊。”孫澤洲在“代表通道”面對記者提問時說。

▲ 嫦娥一號奔向月球(示意動畫)

2007年,嫦娥一號首次繞月探測成功,樹立起我國航天史上第三個里程碑,標志著中國航天邁入深空探測新時代。2013年,嫦娥三號成功落月并開展月面巡視勘察,實現我國首次對地外天體的軟著陸直接探測,全面實現了我國探月工程第二步戰略目標。2019年,嫦娥四號探測器成功著陸月背,實現了人類首次月背軟著陸與巡視探測。2021年,天問一號“落火”成功,我國邁出了星際探測征程的重要一步,實現了從地月系到行星際的跨越。

20多年來,航天事業的發展、航天前輩的培養和團隊的支撐使孫澤洲一步一步成長起來。同時,他通過個人的努力,和團隊一起以航天夢托舉中國夢,仰望星空不忘初心、腳踏實地勇毅前行,用奮斗成就夢想。

自立自強,創新超越

黨的二十大報告提出要加快實現高水平科技自立自強。2023年3月5日,習近平總書記參加十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時指出:“加快實現高水平科技自立自強,是推動高質量發展的必由之路。”總書記深刻闡釋了實現高水平科技自立自強的重大意義,對科技創新作出重要部署。

航天科技是科技進步和創新的重要領域,航天科技成就是國家科技水平和科技能力的重要標志。作為一名航天人,孫澤洲始終牢記黨和國家在新時代賦予航天強國建設的歷史使命和責任,同時也深深地體會到科技創新、跨越發展對于使命目標實現的重要作用。

孫澤洲介紹,嫦娥三號突破了著陸自主避障技術和月夜生存技術,從此,月球的著陸不再是“盲降”,探測器可以在月面工作更長的時間,獲得更多的科學探測數據。嫦娥三號在月面已經工作9年,是世界上在月面工作時間最長的航天器。

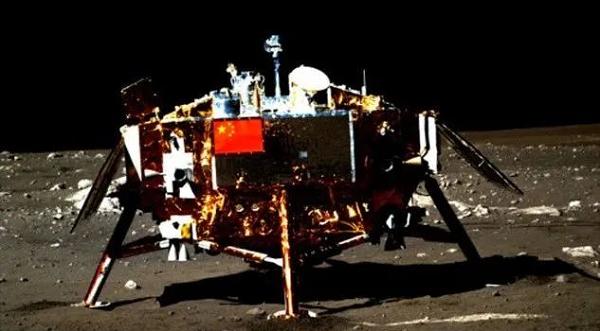

▲ 嫦娥三號著陸器

嫦娥四號探測器要實現三個國際首次、兩個國內首次,到月球背面去向人類探月史上的空白區域進發,就要攻克如何建立地月中繼通信、如何在月球背面復雜地形安全著陸、如何在沒有太陽能供電的月夜期間測量月壤溫度等一個個重大難關。“2018年,我們在地月拉格朗日L2點布置了一顆‘鵲橋’中繼星,因為在這里可以同時看到月球的背面和地球,在兩者之間建立中繼通信聯系。在中繼星的支持下,嫦娥四號成功在月背著陸并進行巡視探測,這是世界上的第一次,豐富了人類對月球的科學認知。”孫澤洲說。

▲ 嫦娥四號巡視器“玉兔二號”

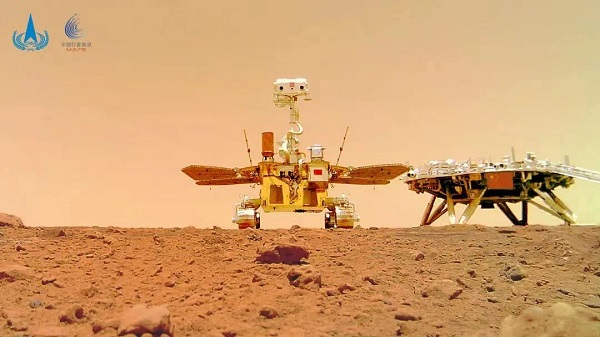

2021年,天問一號在國際上首次通過一次任務實現了火星環繞、著陸和巡視探測,在火星上首次留下中國人的印跡。對此,孫澤洲自豪地說:“我們一步跨越發展,既有國家科技實力作為我們的底氣,也需要敢為人先的勇氣,當然也離不開艱苦卓絕的技術攻關。”進入火星大氣和著陸困難重重、風險極高,研制團隊夜以繼日攻關探索,利用有限的數據建立模型,利用地球再入的經驗找方法,創造條件進行試驗積累數據,反復試驗、反復對比、反復修正,最終解決了多個難題。天問一號采用了獨創的“彈道升力式+配平翼”的混合方案進入火星大氣層,復雜程度高,但適應性、魯棒性更好,達到了先進技術水平。

▲ 天問一號探測器“著巡合影”

2023年政府工作報告點贊以載人航天、探月探火、衛星導航為代表的航天成就,這讓首次當選全國人大代表的孫澤洲倍感振奮:“中國航天一直以來在黨中央的堅強領導下,始終發揮新型舉國體制優勢,堅持走高水平科技自立自強的發展道路,取得了一系列豐碩成果。后續我們將全面推進探月工程四期和行星探測工程,開展嫦娥六號、嫦娥七號、天問二號等型號研制,大力弘揚追逐夢想、勇于探索、協同攻堅、合作共贏的探月精神,一步一個腳印開啟星際探測新征程,讓中國人探索太空的腳步邁得更穩更遠。”